京町屋の勉強2008.12.09

今、「京都の町屋」の勉強をしています。

ウナギの寝床は節税対策?

京都の町家といえば、一文字瓦、虫籠(むしこ)窓、格子戸など洗練された美しい外観、そして何より「ウナギの寝床」と表現される、間口が狭く奥行きの深いつくりが特徴です。これは昔、間口の幅によって税金がかけられていたためなのだとか。間口が狭いぶん「通り」に面した家や店が多くなるので、町全体が栄える…。そんなことも、昔の人たちは考えていたのかもしれません。

「マチヤ」の呼び名は、平安生まれ

「マチヤ」という呼び方は平安時代末期にまとめられた書物に既に登場しますが、その形は簡単な小屋のようなものだったようです。現在の町家の原形が確立されたのは、江戸時代中期のこと。けれども、その多くは、残念ながら蛤御門の変(1864年)で焼失しました。現存する町家のほとんどは、明治から大正時代にかけて再建されたもので、築50年から100年以上のものまであるそうです。

格子戸の奥を拝見!

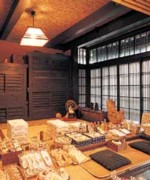

表通りから眺めるだけでは、町家の内部の様子はわかりません。そこで、中に入ったと想像して、よく一般公開されている町家の間取り(下図)を見てみましょう。まず格子戸をくぐると、目の前に土間が奥のほうへ向かって伸び、それに沿うように部屋が並んでいます。部屋は職人の仕事場や商売のための空間になっている「店(見世)の間」、お客さまなどを迎える「中の間(玄関)」と続きます。ここまでは、いわばパブリックスペース。「台所(だいどこ)」から奥は、身内が出入りするプライベートスペースです。各部屋をつなぐ土間は「通り庭」といわれます。「おくどさん」と呼ばれる竈(かまど)や流しがある「走り庭」は、今でいうキッチン。吹き抜けになった天井は「火袋」と呼ばれ、力強く美しい梁(はり)組があらわになっています。さらに奥に入ると坪庭や蔵などがあり、表通りの喧噪が嘘のような静けさに包まれています。

町屋の換気&採光システム

細長い通り庭、台所の吹き抜け(火袋)、そして坪庭。何げないスペースに見えますが、そこには先人たちの知恵が詰まっています。通り庭は靴を脱がずに通り抜けできるので、人の出入りや商品の搬入などがスムーズにできただけでなく、風の通り道としての役割も果たしていました。火袋の天窓は煙を出し、室内に陽光を採り入れます。同じように坪庭も、採光と通風をよくするための工夫でした。こうした優れた機能も、町家の魅力のひとつなのかもしれません。

格子 大戸・くぐり戸

店の間 網代天井

階段箪笥 通り庭

下地窓 奥の間

坪庭 つくばい(手水鉢)

昔の人の知恵が生んだ、機能とその働きには驚かされることばかりです。

現代の家にその「知恵や工夫」を生かし、「今風な家」にならないかな~と思っている、

今日この頃です。

・・ranking・・・

(ブログランキングに参加しています。“ranking”をクリックすると、何と・・・)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お客様と共に“感動できる家づくり”を目指す山際建設のホームページもご覧下さい。!

![]()

-

2024.07.22

「かわぐち環境フェスタ 2024」に参加 -

2024.07.21

川口市坂下町2丁目の『30° HOUSE』、無事上棟しました! -

2024.07.17

「さがすリノベーション」しませんか? -

2024.07.15

マンションの『デザイン リノベーション』しませんか! -

2024.07.14

防犯に求める設備トップは「モニタ付インターホン」 -

2024.07.12

坂下町2丁目に狭小『30° HOUSE』を建築中!

最新記事

- 07月22日 「かわぐち環境フェスタ 2024」に参加

- 07月21日 川口市坂下町2丁目の『30° HOUSE』、無事上棟しました!

- 07月17日 「さがすリノベーション」しませんか?

- 07月15日 マンションの『デザイン リノベーション』しませんか!

- 07月14日 防犯に求める設備トップは「モニタ付インターホン」

カテゴリー

- お知らせ (121)

- イベント報告 (26)

- 『家づくり』アカデミー (170)

- 「本当に良い家」とは (57)

- 「家づくりにおいて⼤切なこと」とは (46)

- 「豊かな暮らし」とは (33)

- 「失敗しない不動産」とは (33)

- 社長ブログ (2,118)

- スタッフブログ (931)

- ワークショップ (53)